《詩經》是尚古社會的壯麗史詩

作者:劉夢溪

來源:《中華讀書報》

時間:孔子二五七四年歲次癸卯玄月十一日丙辰

耶穌2023年10月25日

《詩》是周代的一部詩歌總集,從周初到晚周(少數到戰國),五百年社會生涯的整體世界盡在此中。但就其內容涵蓋的歷史縱深而言,則遠不止有周一代的生涯史跡——包含夏商甚至“三皇五帝”傳說時期的遺跡,也能夠在頌詩中找到根苗。長期以來,認為中國沒有史詩,成為占據思惟文明研討的主流,真可謂“明足以察秋毫之末,而不見輿薪”者。經常擺在我們眼前、從小曾作為日課、被孔子稱為“一言以蔽之”曰“思無邪”的《詩經》,實際上是當之無愧的我國尚古社會的壯麗史詩。

《詩》最早有三千余篇,經過孔子刪訂,得三百零五篇,故約稱為“詩三百”或“三百篇”。《史記·孔子世家》寫道:“古者詩三千馀篇,及至孔子,往其重,取可施于禮義,上采契后稷,中述殷周之盛,至幽厲之缺,始于衽席,故曰‘關雎之亂以為風始,鹿鳴為小雅始,文王為年夜雅始,清廟為頌始’。三百五篇孔子皆弦歌之,以求合韶武雅頌之音。”(《史記·孔子世家》,中華書局國包養價格學文庫本,第1733頁)史遷所記,應為實錄。司馬遷本來已明文標出,《詩》所涵蓋的歷史時序,是“上采契后稷,中述殷周之盛”,我們卻習慣性包養網評價的視而不見了。

本文作者近照

《詩》分風、雅、頌三部門。風又稱十五國風,包含周南十一篇、召南十四篇、邶風十九篇、鄘風十篇、衛風十篇、王風十篇、鄭風二十一篇、齊風十一篇、魏風七篇、唐風十二篇、秦風十篇、陳風十篇、檜風四篇、曹風四篇、豳風七篇。雅分年夜、小,小雅七十四篇、年夜雅三十一篇。頌有周頌、魯頌、商頌,共四十篇。風、雅、頌合計,是為三百零五篇。

十五國風以平易近間歌謠為主,地區分布在長江以北包養留言板、黃河道域受周皇帝統攝的各諸侯國的廣闊地區,是以各地的詩風亦因禮俗殊致而有所分歧。傳統詩注家認為周南、召南能得其正,縱寫男女,亦謹飭而不掉其軌轍,所謂“發乎情,止乎禮義”者。故《毛詩正義·詩譜序》將《周南》《召南》,和小雅《鹿鳴》、年夜雅《文王》之屬,視作“《詩》之正經”(《詩譜序》,《毛詩注疏》上冊,上海古籍出書社,2013年,第5頁)。孔穎達疏亦云:“《周》、《召》,風之正經,固當為首。”(《周南關雎詁訓傳》,《毛詩注疏》上冊,第3頁)鄭風和衛風否則,所寫年夜都是男女情事,並且絕不避諱地抒寫情愛的歡愉與快樂。孔子以此有“放鄭聲”之說。《論語·衛靈公》記載,顏淵問怎樣做才幹管理好一個邦國,孔子答覆說:‘行夏之時,乘殷之輅,服周之冕,樂則《韶》、《舞》。放鄭聲,遠佞人,鄭聲淫,佞人殆。’”“放鄭聲”的來由是“鄭聲淫”。此處需求防止一個誤會,即以為孔子是個欠亨情面的老呆板。要了解,他談的是若何治國,并不僅僅是暗裡里有何種愛好的問題。而音樂又是與治理國家的政事相通的,故《禮記·樂記》寫道:“聲音之道,與政通矣。宮為君,商為臣,角為平易近,徵為事,羽為物。五者不亂,則無怗懘之音矣。宮亂則荒,其君驕;商亂則陂,其官壞;角亂則憂,其平易近怨;徵亂則哀,其事勤;羽亂則危,其財匱。五者皆亂,迭相陵,謂之慢。這般,則國之滅亡無日矣。”(《禮記正義·樂記》,上海古籍出書社,2008年,第1457頁)《樂記》還直接對鄭風和衛風發聲,曰:“鄭衛之音,亂世之音也,比于慢矣。桑間靡靡之音,亡國之音也。其政散,其平易近流,誣下行私而不成止也。”(同上,第1457頁)這比孔子看得更嚴重了,不僅認為“鄭衛之音”為“淫聲”,並且直指其為“亂世之音”和“亡國之音”。當然這又不免難免對音樂的社會感化估計得過高。孔子喜歡的是古典音樂,所以他說“樂則《韶》《舞》”。《韶》是舜時的音樂,《舞》同“武”,是周武王時期的音樂。故孔子以之為正宗古典也。但他最喜歡的還是《韶》樂,稱之為:“盡美矣,又盡善也。”(《論語·八佾》)而有一次在齊聞《韶》,竟至于“三月不知肉味”,感嘆而贊美地說:“不圖為樂之至于斯也。”(《論語·述而》)則孔子對音樂的態度既有為政的考慮,又有他個人的審美興趣在焉。須知,“三百篇”系夫子所刪訂,假如他完整排擠“鄭衛之音”,何如從嚴而少取。事實剛好不如是,衛風選錄十篇不說,鄭風竟然進選二十一篇,為十五國風之最多者。然則孔子于《詩》亦有尊敬歷史原存、兼收并蓄之微意,可以包養網車馬費明矣。

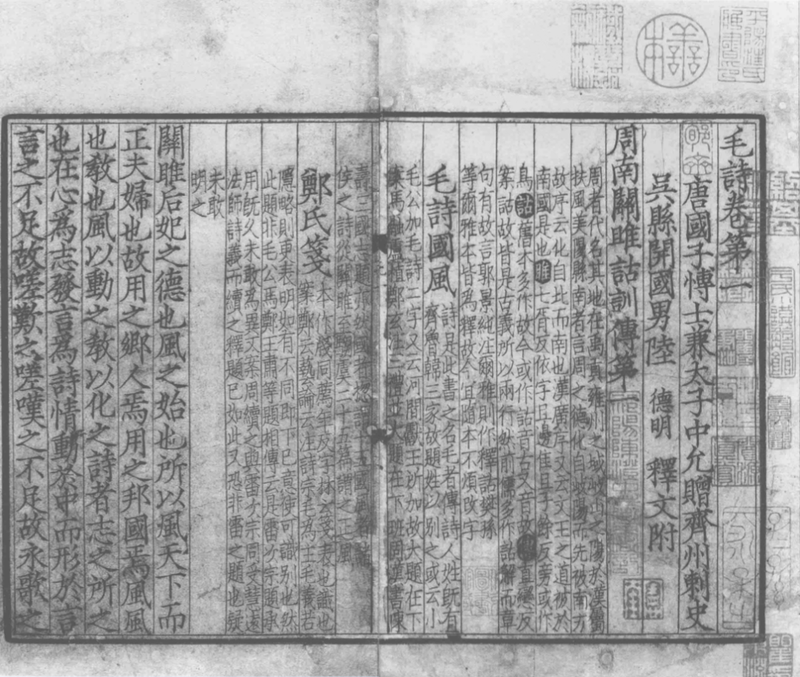

宋刻本《毛詩故訓傳》,圖為《周南 · 關雎》

十五國風觸及男女情事的詩篇占極年夜比重,即二南自己特別是召南,有的愛情描寫也頗年夜膽。如《野有逝世麕》,首章有句:“有女懷春,吉人誘之。”次章又云:“白茅純束,有女如玉。”而第三章:“舒而脫脫兮,無感我帨兮,無使尨也吠。”讀者難免會問,這些詩句寫的是何種事體?依《毛詩》鄭箋和孔疏的解釋,則先假設此“懷春”之女是一個“貞女”,為了和“吉人”相會,不想比及秋天了,但盼望彼“吉人”拿著禮物正正經經地來,並且需求有伐柯人先來聯繫,而不成以“無媒人而自行”(《毛詩注疏》上冊,上海古籍出書社,2013年,第233頁)。惋惜包養金額這些個假設是沒有根據的,指“懷春”就是不想比及秋天,也是無證自撰之言。其實詩中的本義至為明確,既寫了“有女懷春”,又寫了“吉人誘之”,顯然雙方都有靜靜相會的意愿,但女方盼望“吉人”不要太迫切,須漸漸地舒緩而為,尤其不要因動手動腳驚動得狗也叫起來。鄭注釋“無感我帨兮”亦云:“感,動也。帨,佩巾也。”又說:“奔忙掉節,動其佩飾。”(同上,第233頁)既這般,我們也就無需細釋了。

當然,“詩三百”的十五短期包養國風詠而不離男女情事自是事實,但假如以為止于愛情,就年夜錯而特錯了。風詩所展開的是有周一代的極為廣闊的生涯畫面,包含歲序流轉、農桑勞作、社會位置的懸隔所形成的不服之鳴、因生養過多對母親構成的苦楚擔負、權力中樞的荒誕不倫、淪落的貴族階層的困擾、小仕宦的無所適從,以及廣泛的道義掉信等等。本日的讀者重讀十五國風,會覺得仿佛寫的是我們身邊的人生與故事,款款而述說,時時動我心。是我們并不熟習的尚古往昔之事,亦可以參之以我們所熟習的本日之事。如《鄘風·墻有茨》寫權勢者品德淪喪,連賦三章:

墻有茨,不成埽也。中冓之言,不成道也。所可道也,言之丑也。

墻有茨,不成襄也。中冓之言,不成詳也。所可詳也,言之長也。

墻有茨,不成束也。中冓之言,包養網評價不成讀也。所可讀也,言之辱也。

意謂墻是為防備不測而設,即便墻上長了蒺藜雜草,也不要除失落,省得傷了墻體。此為該詩的起興之句。因為他們里面的那些個不經之事,實在多到不知凡幾,說也說不完,張揚出往對誰都欠好,實在太丑,對寫詩者也是一種玷辱。呵呵,作詩人不想說,筆者也包養甜心不用多說了。

二

比擬之下,雅和頌的情況與風詩有很年夜分歧。小雅是周皇帝治下的近畿一帶中下層仕宦和年夜夫的作品,寫他們的辛勞和遭受的困擾,當然有時也有驕傲和歡愉。如《鹿鳴》呈現的是國君和群臣宴飲集會的場面,《六月》《采芑》都是寫撻伐過程的威武克敵,《南有嘉魚》《南山有臺》則是王事獲得勝利的勝利之歌,《車攻》寫周王率眾打獵的場面,詩的作者有時難免也心生喜氣吧。《節南山》嘲諷西周滅亡后新執政者的政事包養條件紊亂和軍事掉利,還直接點了伊尹的年夜名。《詩》的最后一章還自報家門:“家父作誦,以究王讻,式訛爾心,以畜萬邦。”(《毛詩注疏》中冊,上海古籍出書社,2013年,第1013—1014頁)看來他不擔心打擊報復之類,婉言詩是自己所作,但為的是國家好。這讓我們了解,此詩的作者是一位名叫“家父”者。《正月》寫統治階層的昏庸腐敗,《巧舌》寫最高統治者聽信讒言,致使管理混亂。《雨無證》寫天災人禍同時降臨。《巧舌》更尖銳,年夜膽指斥統治者聽信讒言,誤國害平易近。對巧言如簧的君子揭穿得至為深入,稱其表現是:“蛇蛇碩言,出自口矣,巧舌如簧,顏之厚矣。”(同上,第1083頁)猶言以年夜話欺人,空口說白話,又說得仿佛很好聽,真是臉皮已經厚到無以復加的田地。鄭箋云:“碩,年夜也。狂言者,言不顧其行,徒從口出,非由心也。”鄭箋又云:“顏之厚者,出言虛偽而不知慚于人。”也就是凡是所說的狂言不慚。《年夜東》《四月》寫繁政所惹起的下層仕宦的訴苦和埋怨。《蓼莪》寫不忍心讓怙恃這般辛勞劬勞。《砍木》寫對伴侶的呼喚。《常棣》寫對兄弟關系的等待,名句“兄弟睨于墻,外御其侮”,就出自此詩。

假如說《詩三百》的一個主要效能是“美刺”,那么小雅當然不無“美”的詩篇,但“刺”的成分遠遠超過十五國風。“美”即稱美贊頌,“刺”即批評諷刺。十五國風也有此效能,但態度更溫和委婉,故稱作“風”,在這個意義上的“風”,是諷喻的意思。所謂“國風好色而不淫,小雅怨誹而不亂”,以此也。《毛詩·周南召南譜》寫道:“上以風化下,下以風刺上,主文而譎諫,言之者無罪,聞之者足以戒,故曰風。”(《毛詩注疏》上冊,上海古籍出書社,2013年,第16頁)《詩三百》作為中國文學的最高范典,“美刺”本來是其原創的題中應有之義,也就是《毛詩·小年夜雅譜》的孔(穎達)疏所說:“詩兼有美刺,皆當其時,善者美之,惡者刺之”(同上,第781頁)。后世詩風假如泯滅了這個效能,無異于數典忘祖,叛離了本身的優良傳統。年夜雅的美刺感化略同于小雅,只是美刺對象的層級更高,往往是直接對最高統治者說話,即便“刺”而無效,也要一吐為快。而詩的作者年夜都是卿士年夜夫,洞悉殷周史事,熟諳周室隱情。年夜雅“文王之什”,要在回溯周朝的創業歷史和頌贊文王的好事,由后稷而公劉而文王而武王而成王,由農業立國而武功武功,威武雄霸,禮樂粲然,其史詩的性質得以充足彰顯。其美刺傾向,天然多稱美贊頌之歌。這就好像世界上的那些史詩一樣,好漢主義往往是史詩的靈魂。但三十一篇年夜雅,除了十篇“文王之什”,其余二十一篇,基礎上都是諷諫和批評之作。此種情況實與王朝的興衰有關。當周朝處于發遑時期和全盛時期,美政驕人,平易近德歸厚,詩人豈有不稱美之理。“文王在上,于昭于天。周雖舊邦,其命維新。”(《年夜雅·文王》)此言文王是受天之命而作周也。鄭箋云:“文王初為西伯,有功于平易近,其德著見于天,故天命之以為王,使君全國也。”(同上,第1370頁)又云:“言新者,美之也。”(同上,第1甜心花園370頁)誦念此詩,壯美之感不由油但是生。《年夜雅·文王之什》的最后一首:“文王有聲,遹駿有聲。遹求厥寧,遹觀厥成。文王烝哉!”(《毛詩注疏》下冊,上海古籍出書社,2013年,第1510頁)斯為頌贊從文王到武王的周德之盛,意謂,善乎美哉,這般深得人君之道的王者,宜乎令德與令聞同此輝光。但是一旦周德始衰,年夜雅的作者們便唱起諷諫勸誡之歌。《年夜雅·平易近勞》:

平易近亦勞止,汔可小康。惠其中國,以綏四方。

平易近亦勞止,汔可小休。惠其中國,以為平易近逑。

平易近亦勞止,汔可小息包養行情。惠此京師,以綏四國。

平易近亦勞止,汔可小愒。惠其中國,俾平易近憂泄。

平易近亦勞止,汔可小安。惠其中國,國無有殘。

此詩是召穆公所作,呼吁當政者不要太折騰,因為平易近眾已經疲勞不勝,應該愛惜國中之平易近,減輕負擔,讓老蒼生滿肚子的憂憤情緒有所釋放,否則將危及社會甚至王政平安。而當周室年夜壞、道衰禮廢,社會紊亂,平易近不聊生,詩人只要和平易近眾站在一路,發出抗議之聲。《詩·年夜雅》的“蕩之什”,基礎上都是此類詩篇。斯正如孔穎達氏正義所說:“《蕩》詩者,召穆公所作,以傷周室之年夜壞也。以厲王無人君之道,行其惡政,反亂先王之政,致使全國蕩蕩然,法式廢滅,無復有綱紀文章,是周之王室年夜壞敗也,故穆公作是《蕩》詩以傷之。”(《毛詩注疏》下冊,上海古籍出書社,2013年,第1684頁)特別值得一提的是,《詩·年夜雅》的刺世之作,年夜都出自公卿之手,所刺之層級固高,詩作者的層級也高于《小雅》,遑論《風》詩乎。《年夜雅》的這部門詩篇,已經不是“正年夜雅”,而是“變年夜雅”也。此正如《毛詩·周南召南譜》所說:“霸道衰,禮義廢,政教掉,國異政,家殊俗,而變風、變雅作矣。”(《毛詩注疏》上冊,上海古籍出書社,2013年,第17頁)

這里需求詮釋兩個詩學概念,即變風和變雅。假如一個時期的詩風變成以諷刺和批評為主,借使倘使是十五國風,就是“變風”,假如是鉅細雅,就是“變雅”。孔疏對此解釋道:

變風、變雅,必霸道衰乃作者。夫全國有道,則庶人不議;治平累世,則美刺不興。何則?未識不善則不知善為善,未見不惡則不知惡為惡。承平則無所更美,道絕則無所復譏,情面之常理也,故初變惡俗則平易近歌之,風、雅正經是也。始得承平則平易近頌之,《周頌》諸篇是也。若其王綱絕紐,禮義滅亡,平易近皆逃逝世,政盡紛亂,《易》稱“六合閉,賢人隱”,于此時也,雖有智者,無復譏刺。成王承平之后,其美不異于前,故頌聲止也。陳靈公淫亂之后,其惡不復可言,故變風息也。班固云:“成、康沒而頌聲寢,王澤竭而《詩》不作。”此之謂也。然則變風、變雅之作,皆霸道始衰,政教初掉,尚可匡而革之,追而復之,故執彼舊章,繩此新掉,覬看自悔其心,更遵邪道,所以變詩作也。以其變矯正,法故謂之變焉。季札見歌《小雅》,曰:“美哉!思而不貳,怨而不言,其周德之衰乎!猶有先王之遺平易近。”是由王澤未竭,平易近尚知禮,以禮救世,作此變詩,故變詩,霸道衰乃作也。(同上,第17—18頁)

孔疏對美刺和變風、變雅作了三種區分:一是全國有道,承平之世,用不著“美”,也無須往“刺”,或許說美刺包養網評價都在正常范圍,故風雅勢必歸于“正經”;二是霸道開始陵夷,掉政初現,另有改革與匡正的余地,此台灣包養網恰是變風、變雅興起之時;三是假如到了“王綱絕紐,禮義滅亡,平易近皆逃包養管道逝世,政盡紛亂”的田地,那就“美”當然不德,“刺”也沒有興趣義了。依《易》道,那是“六合閉,賢人隱”的歷史時刻,“雖有智者,無復譏剌”,不如坐待其亡可也。

三

“頌”的情況與風、雅宜有分歧。《三百篇》的頌詩,包含《周頌》三十一篇、《魯頌》四篇和包養站長《商頌》五篇,年夜都是祭奠和年夜型典禮的頌贊之歌,也被稱作廟堂之歌。“三百篇”的史詩性質,在周、魯、商“三頌”部門,表現得最具典范性。《周頌》的含躲最富,觸及從周公攝政到成王即位的整個歷史時間段,內容則是對盛周時期功勛德業的歌頌。《毛詩正義·周頌譜》寫道:“《周頌》者,周室勝利致承平德洽之詩。其作在周公攝政、成王即位之初。”(《毛詩注疏》下冊,上海古籍出書社,2013年,第1870頁)孔疏解釋說:“據全國言之為承平德洽,據王室言之為功成治定。王功既成,德流兆庶,下平易近歌其德澤,便是頌聲作矣。然周自文王授命,武王伐紂,雖屢有豐年,未為德洽。及成王嗣位,周公攝政,修文王之德,定武王之烈,干戈既息,嘉瑞畢臻,然后為承平德洽也。”(同上,第1870頁)這個解釋很有興趣思,意謂周文王和周武王時期,雖有盛業豐年,但由于撻伐沒有結束,所帶來的生靈涂炭是難以想象的。《周書·武成》記載的:“甲子昧爽,受率其旅若林,會于牧野。罔有敵于我師,前程倒戈,攻于后以北,血流成河。一軍裝,全國年夜定。”(《尚書正義》,十三經台灣包養注疏標點本,北年夜出書社,第293頁)其殺戮之慘狀,由“血流成河”一語可見一斑。此刻,顯然不包養感情應是頌聲高文的時候。只要到了“干戈既息”的“承平德洽”之時,頌詩產生的時代環境方呈現出來。

《周頌》三十一篇,順次為《清廟》《維天之命》《維清》《烈文》《天作》《昊天有成命》《我將》《時邁》《執競》《思文》《臣工》《噫嘻》《振鷺》《豐年》《有瞽》《潛》《雍》《載見》《有客》《武》《閔予小子》《訪落》《敬之》《小毖》《載芟》《良耜》《絲衣》《酌》《桓》《賚》《般》。首篇《清廟》為周公祭奠文王的頌歌,鄭箋禁不住詠嘆:“於乎美哉,周公之祭清廟也。其禮儀敬且和,又諸侯有光亮著見之德者來助包養意思祭。”(《毛詩注疏》下冊,上海古籍出書社,2013年,第1883—1884頁。)《昊天有成命》,是為郊祀六合之年夜禮。鄭箋云:“有成命者,言周自后稷之生罷了有王命也。文王、武王受其業,實施品德,成此王功,不敢自安適,早夜始信順天命,不敢解倦,行寬仁安靜之政以定全國。寬仁所包養一個月以止刻薄也,安靜所以息暴亂也。”(同上,第1911頁)鄭康成以“寬仁安靜”四字,為施政良方,蓋寬仁可以避免苛政,安靜可以防止自我釀亂。以今語解之,也就是不折騰是也。

《噫嘻》是頌贊成王重視農耕、催促農夫及時播種百谷的好事。鄭箋不由又發出贊嘆:“噫嘻乎能成周王之功,其德已著至矣。謂光被四表,格于高低也。又能率是主田之吏農夫,使平易近耕田而種百穀也。”(同上,第1936—1937頁)周的鼻祖為后稷,是中國農業立國的開山祖師。后稷名棄,從小就喜歡農業,史遷《周本紀》記載:“棄為兒時,屹如偉人之志。其游戲,好種樹麻、菽,麻、菽美。及為成人,遂好耕農,相地之宜,宜穀者稼穡焉,平易近皆法則之。帝堯聞之,舉棄為農師,全國得其利,有功。”筆者每讀《史記》此“紀”,不由莞爾。難怪四五千年之后的我們當代,每年的第一號文件都關乎農業。不用驚訝,誰讓我們是農業專家后稷的子孫呢!別忘了,他還是帝堯頒賜的“農師”呢。這可不是現在農口的各種五花八門的職稱所能比并,必定是總理全國的總“農師”。《周頌》的《載芟》《良耜》,跟《噫嘻》相呼應,也都是關于成王德洽高低、光被四表之時,地步經營者樂農力耕播種百谷的熱烈場面。《載芟》三十一句,無妨一看全詩——

載芟載柞,其耕澤澤。千耦其耘,徂隰徂畛。侯主侯伯,侯亞侯旅,侯彊侯以。有嗿其馌,思媚其婦,有依其士。有略其耜,俶載南畝,播厥百谷。實函斯活,驛驛其達。有厭其杰,厭厭其苗,綿綿其麃。載獲濟濟,有實其積,萬億及秭。為酒為醴,烝畀祖妣,以洽百禮。有飶其噴鼻。國家榮譽。有椒其馨,胡考之寧。匪且有且,匪今斯今,振古如茲。

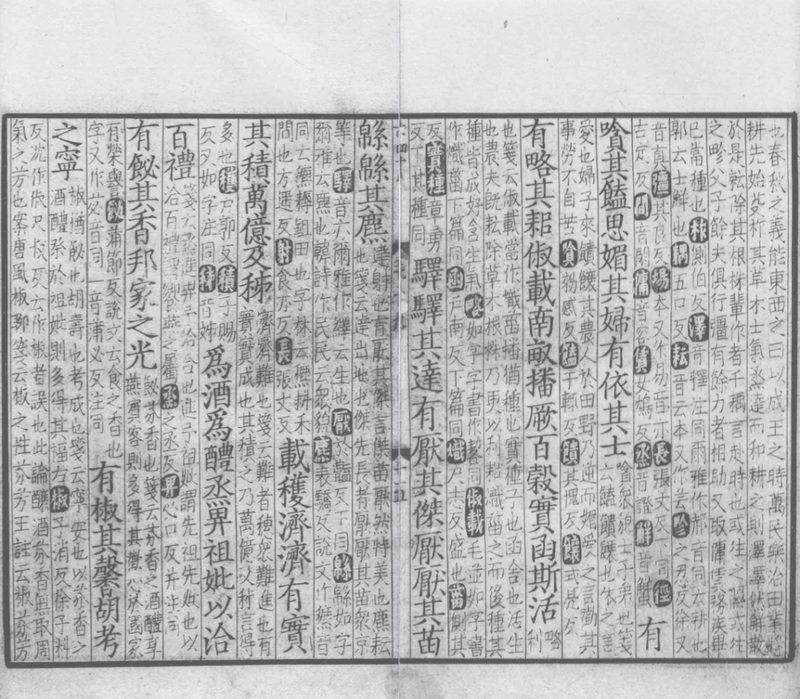

宋刻本《毛詩故訓傳》,圖為《周頌 · 載芟》

這首頌詩寫出了三千五百年前的農夫們,在地步里樂農力耕的歡快氣象。西周的地盤軌制,凡所治下的地區都歸周皇帝一切,所謂“普天之下,難道王土。率土之濱,難道王臣”是也。成周時期受封的諸侯,級次位置的鉅細取決于封地的多寡。公卿也占有大批地盤,并可以賞田給臣下。一家一戶的農夫,則擁有有可供經營的私田。年夜的農戶不僅有地盤,還有傭賃的閑散人等。《載芟》所寫的力耕畫面,看來是年夜的農戶男女老小傭工齊上陣的態勢。侯主是家長,侯伯是長子,侯亞是伯父叔父,侯旅是家中的後輩們,侯彊是家中雇傭的無力氣的傭賃者。地步有已經耕作過的,有新開墾的,無論哪種,都須先除草砍樹,松動泥土。松土是個力氣活,光有挖土松土的專用東西良耜還不夠,還需求兩個人或兩個人以上一路來發掘,亦即耦耕。當此盡家之眾辛勞勞作之際,飄散著噴鼻氣的飯食送來了,這是密斯們的餉饋,勞作者們立即忘卻疲勞,繁殖出無限愛意,禁不住“思媚其婦,有依其士”。而當一年下來,“載獲濟濟,有實其積”的慶豐收時刻,需求制作瓊漿,敬祖先,祭神明,謝百眾,是為酒醴。孔疏說:“此所為之酒醴,有如椒之馨噴鼻,用之以祭奠,為鬼神降福,則得年壽與成德之安寧也。”《周頌》的《載芟》《良耜》諸篇,經常作為實證為治西周史的學者所徵引。

魯頌四篇,一為《駉》,二為《有駜》,三為《泮水》,四為《閟宮》。《毛詩正義·魯頌譜》寫道:“魯者,少昊摯之墟也。”又說:“在周公歸政成王,封其元子伯禽于魯。”(《毛詩注疏》下冊,上海古籍出書社,2013年,第2040—2041頁)這個故事有點波折。先看“少皞摯之墟”是何義。少皞姬姓,是傳說中的黃帝的長子,名字叫己摯,當時是東夷部落的首領。地點國都開始在山東莒縣,后遷至明天的曲阜。少昊摯之墟,就是少昊的故址。再看《史記·魯周公世家》的記載:當武王伐紂樂成,“封周公旦于少皞之墟曲阜,是為魯公。周公不就封,留佐武王。”(《史記·魯周公世家》,中華書局國學文庫本,2011年,第1389頁)兩年后武王崩逝,成王即位,周公包養女人攝政。于是“使其子伯禽代就封于魯”,并告誡伯禽說:“我文王之子,武王之弟,成王之叔父,我于全國亦不賤矣。然我一沐三捉發,一飯三吐哺,起以待士,猶恐掉全國之賢人。子之魯,慎無以國驕人。”(第1391—1392頁)這樣我們就了解曲阜這個處所,可是有來歷、有淵源的女大生包養俱樂部極分歧尋常的處所。然則周公之后五百年,而有孔子誕生于魯國的曲阜,也許早在五百年前就已經埋下伏脈了。以此周公成為孔子最崇仰的現代圣人的典范,就是很天然的工作了。其他暫且不論,就周公對代己就封于魯國的伯禽所說的那一番話,就足可成為萬世金銘。

《論語·述而》記載,孔子一次慨嘆:“甚矣吾衰也!久矣吾不復夢見周公。”這說明孔子是經常夢見周公的。在年齡時期,魯國是一個比較弱的小國,但周朝的禮器和禮儀傳統在魯國保留得最多。據《左傳》定公四年記載,伯禽代周公封于魯的時候,為昭周公之德,帶往大量祝、宗、卜、史(包含年夜祝、宗人、年夜卜、年夜史等)方面的專業官員,和相關的備物、典策、訴訟包養網dcard、彝器(《年齡左傳正義》,十三經注疏標點本,北京年夜學出書社,第1546頁),可以為證。亦是以,才有晉侯派使者到魯國觀禮的事。《左傳》昭公二年記載:“春,晉侯使韓宣子來聘,且告為政而來見禮也。觀書于年夜史氏,見《易象》與《魯年齡》,曰:‘周禮盡在魯矣。吾乃今知周公之德,與周之所以王也。’”(同上,第117包養留言板2—1173頁)現在看來,晉侯使韓宣子來魯國觀禮這件事,可說得上是年齡時期的“一年夜事因緣”。此段記載特別提到,韓宣子在魯國年夜史氏那里,看到了《易象》和《魯年齡》這兩件稀世國寶,使他不由發為感嘆:“周禮盡在魯矣。”並且由此聯想到周公的美德和周所以王全國的深層緣由。孔氏穎達認為,《易象》應該各國都有,但魯國保留的《易象》沒有增改(第1173頁),更具有原真性。更主要的是《魯年齡》,這是魯國所獨有的寶貝。由此我們也可以做一個聯想,即魯國所獨具的這些周朝的典籍和典章的傳統,也許就是我們的年夜思惟家孔子誕生魯國的歷史和文明的緣由吧。

明了上述這些歷史和文明淵源,魯頌所頌者何,就不用多所解讀了。《駉》,頌贊魯僖公治國無方,成績粲然。《魯頌譜》寫道:“僖公能遵伯禽之法,儉以足用,寬以愛平易近,務農重穀,牧于坰野,魯人尊之,于是季孫行父請命于周,而史克作是頌。”(《毛詩注疏》下冊,上海古籍出書社,2013年,第2046頁)此頌詩的作者是魯國的史官名史克者。然何故又要向周室請命呢?孔疏認為是由于魯國的位置包養網VIP特別,請命而后作頌,表現非分特別盛大的意思。故孔疏云:“言魯為皇帝所優,不陳其詩,不得作風,今僖公身有大德,請為作頌。”(同上,第2047頁)《有駜》是頌僖公能遵照君臣之禮和君臣之道。《泮水》是頌揚僖公為興學、倡明禮教而重建泮宮的好事。《閟宮》則頌贊僖公能夠恢復當年周公獲封時的七百里地區,不辱祖德。故此頌之所頌,不止僖公,并上溯到周的祖考。一如孔疏所說:“作者將美僖公,追述遠祖,上陳姜嫄、后稷,至於文、武、年夜王,爰及成王封建之辭,魯公受賜之命,言其所以有魯之由,與僖公之事為首引耳。”(同上,第2078頁)

《商頌》原有十二篇,保存下來的為《那》《烈祖》《玄鳥》《長發》《殷武》五篇。《那》是為祭奠成湯而作,《烈祖》是祭奠湯的玄孫中宗,《玄鳥》為祭奠中宗玄孫之孫高宗。成湯、中宗、高宗,是殷商從授命到中興的德洽“三王”。成湯是授命之王,中宗、高宗是中興之主。殷商的鼻祖為契,契的母親簡狄是帝嚳次妃,因吞鳥卵而生契。契成年后助禹治水有功,帝舜乃封棄於商。故《商頌譜》說:“商之有契,猶周之有稷。”(同上,第2106頁)《商頌》的《長發》《殷武》都是對遠祖的年夜祭,所謂禘和祫是也。禘是對祖宗的單祭,祫是合祭。則五篇《商頌》,應該都是殷商的慎終追遠的祭奠之歌。包養軟體

問題是《商頌》十二篇或五篇,是從何處得來的。假如說《周頌》是當成康承平德洽之世,對其父祖功業勛炳的歌贊,其“頌聲系於所興之君,不系于所歌之主”(同上,第1872頁),那么《商頌》則是因成湯、中宗、高宗的治世之功,亦即“由此三王皆有好事,時人有作詩頌之者”(同上,第2108頁)。此處的“時人”,顯指殷商時之人,而不是周時之人。至于作頌的時間,應該是在“三王”崩逝之后,但不會晚于“商德之壞”的帝紂時期。換言之,五篇《商頌》,都是商之人“頌”三王所代表的“商德”,而不是當成周之時,《周頌》問世的同時也有人作了五篇《商頌》。但《商頌》得以保留則是商的后裔暨賢年夜夫之功。武王克紂后,嘗封紂王之子武庚以“奉其先祀”,周公攝政而武庚叛反,周公正而誅之。嗣后成王復又封紂的庶兄微子于宋,是為宋國的第一代國君。周宣王時期,有年夜夫名正考父者,以十二篇《商頌》請益“校商”于周的太師,我包養網車馬費們明天看到的《商頌》五篇,應為此次“校商”后的定稿。《周禮·地訴訟徒》:“以立太師、太傅、太保,茲惟三公,論道經邦,燮理陰陽。”太師的職司重要是“坐而論道”,當為一國的最飽學之士。而正考父,則是宋戴公時期的治國能臣和保留殷商文明的元勳,由他與周的太師“校商”《商頌》,自是順理成章之事。《史記·宋微子世家》》以為《商頌》是正考父所作,應是太史公的誤記。對此,《國語·魯語》、司馬貞《史記·宋微子世家》索隱等典籍均有所是正,茲不贅。《商頌譜》孔疏也說:“微子為商之后,得行殷之禮樂,明時《商頌》皆在宋矣。”(同上,第2109頁)又說:“然則言校者,宋之禮樂雖則亡散,猶有此包養價格詩之本,考父恐其舛謬,故就太師校之也。”(同上,第2109頁)如是,則有關《商頌》的保留和“校商”之紛紜多歧的歷史故實似亦獲得厘清矣。

責任編輯:近復

發佈留言